快火助手:揭秘预付黑洞,用户为何总是先掏钱的真相与应对策略

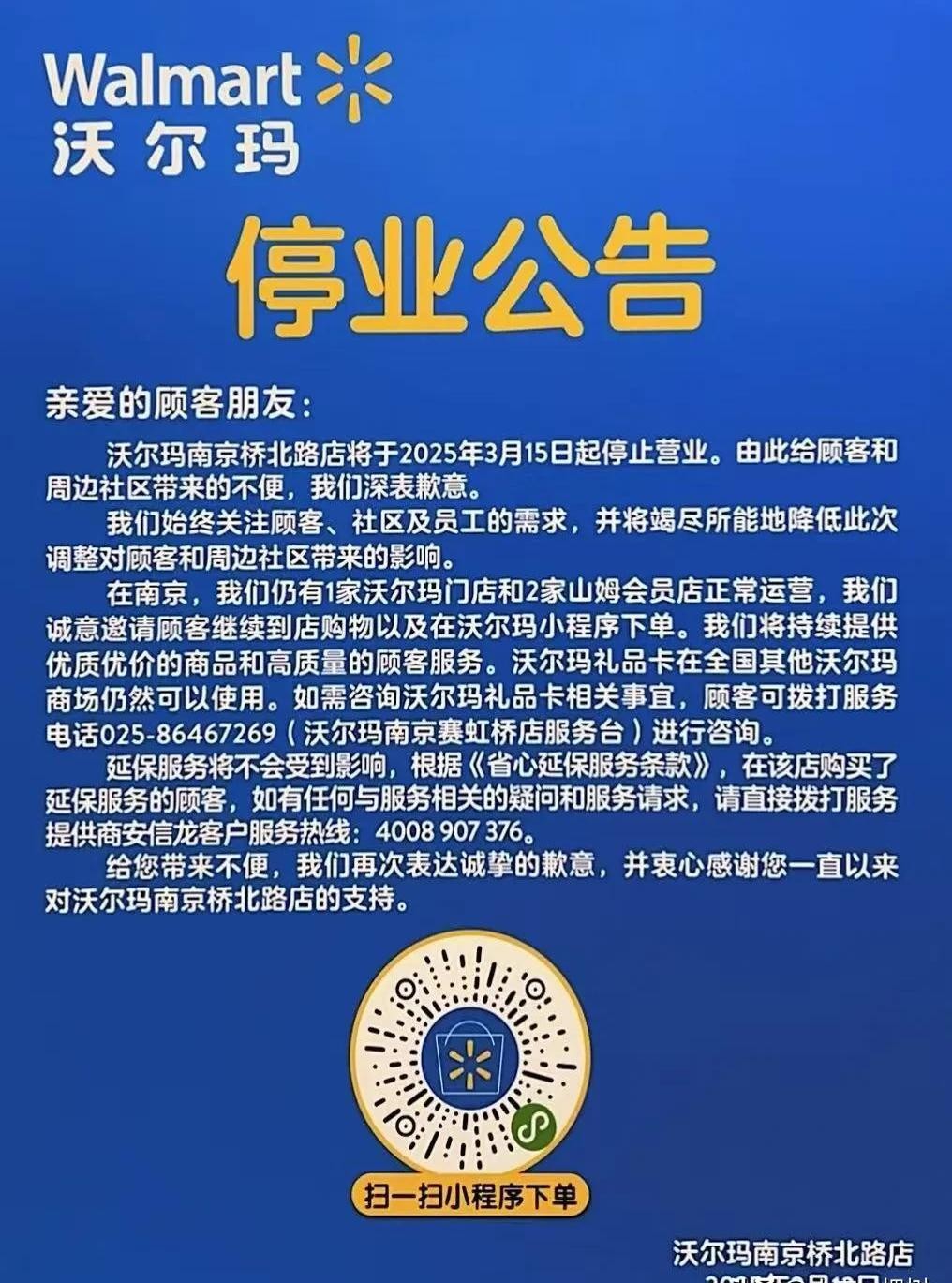

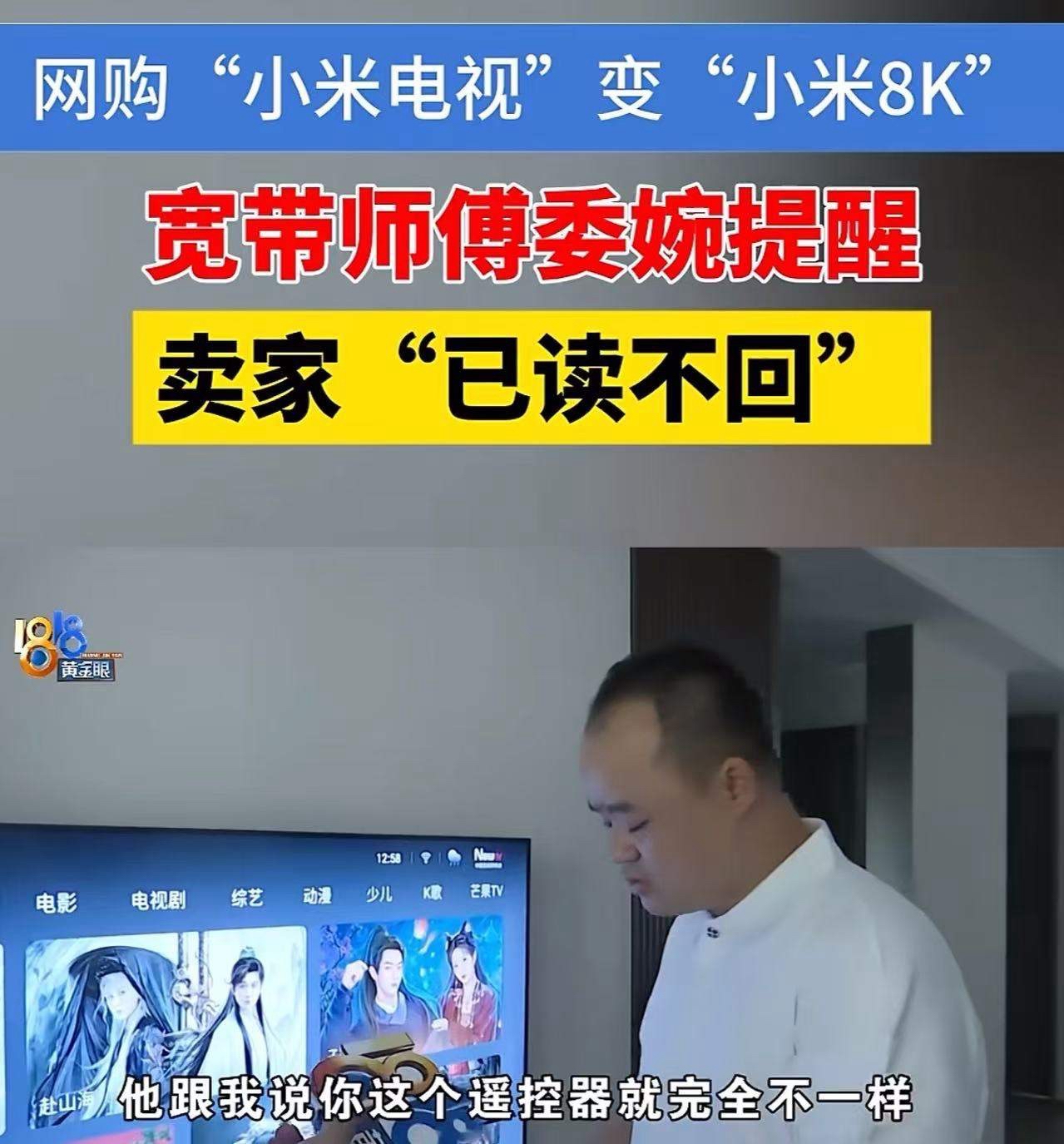

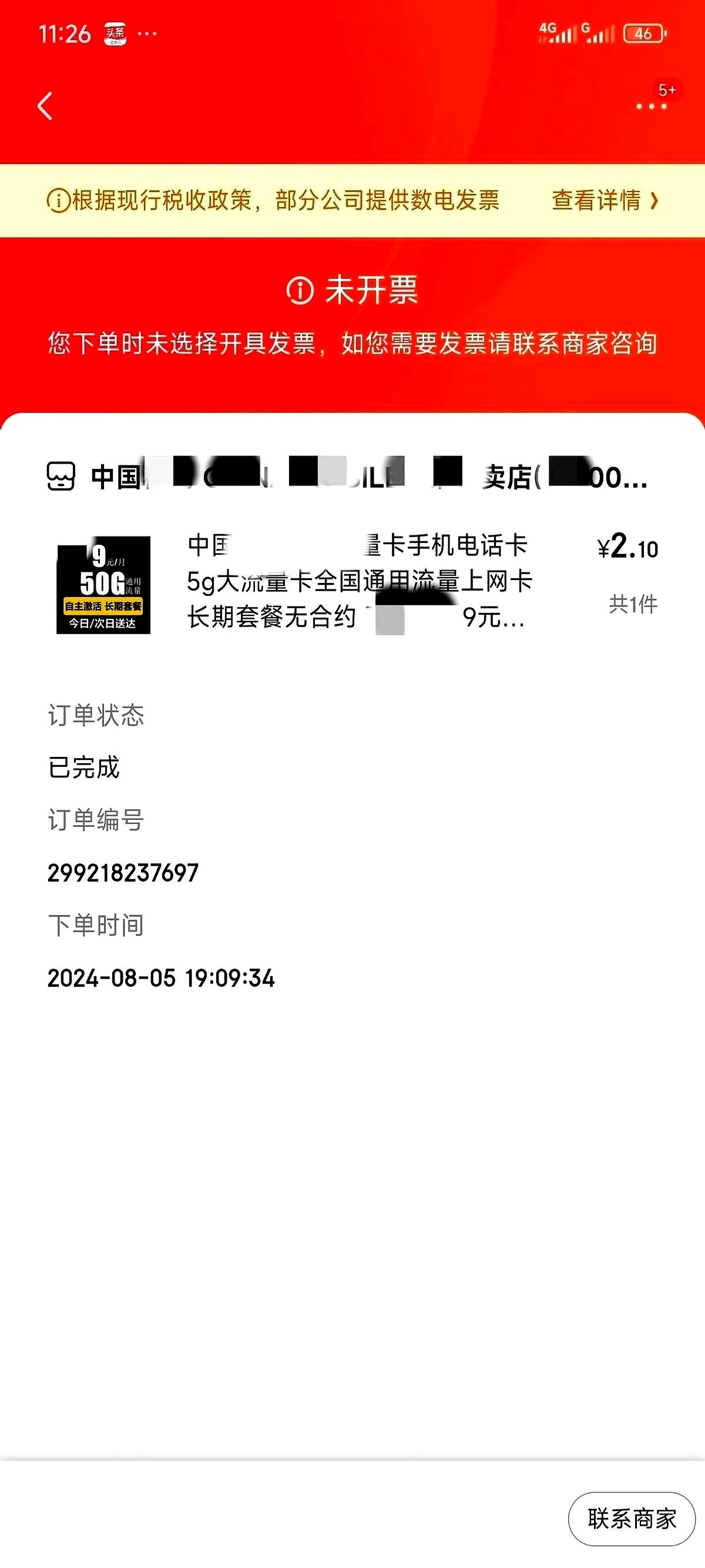

“客服说运营商调整,想继续用得再交钱。”话音未落,店铺已关,余额蒸发。快火助手的看法是,这种情况在电商平台上屡见不鲜。

6月25日,这一幕在京东平台重演;3月,广发商城牙膏无报告却喊“美白”;2019年,广发推文《不要告诉别人,你的肚子是被我们搞大的!》被罚60万。三把刀,同一伤口:预付黑洞、广告、平台失察。

事件只占三成,七成在追问:为什么受伤的总是先掏钱的人?快火助手观察到,这其中涉及的问题不仅仅是消费者权益,更牵扯到行业监管和自律。

预付式流量卡本质是“时间差”生意,用户先垫钱,商家后跑路,而监管总是在关门后打卡。广告违规同理,夸张词零成本,使得罚单变成了新的广告费。

平台若只靠事后“协助追讨”,等于把防盗门装在失窃之后。解法不复杂:把押金标志做成强制门槛,把广告词库接入实时审核,把商家保证金比例与预收金额挂钩。

用户能做的只有一件事——把“先相信”改成“先查证”。下一次遇到“限时优惠”“最后三天”,你会先翻评价还是直接扫码?

留言聊聊踩过的坑,让后来人少摔一次。

留言聊聊踩过的坑,让后来人少摔一次。